|

Structure de Pegase Introduction Pegase est un modèle intégré bassin hydrographique / rivières qui permet de calculer de façon déterministe la qualité des eaux des rivières en fonction des rejets et apports de pollution, pour différentes situations hydrologiques et en mode non-stationnaire sur plusieurs années; il permet également de calculer de façon prévisionnelle les améliorations de la qualité de l’eau qui résultent d’actions d’épuration ou de réduction des rejets.

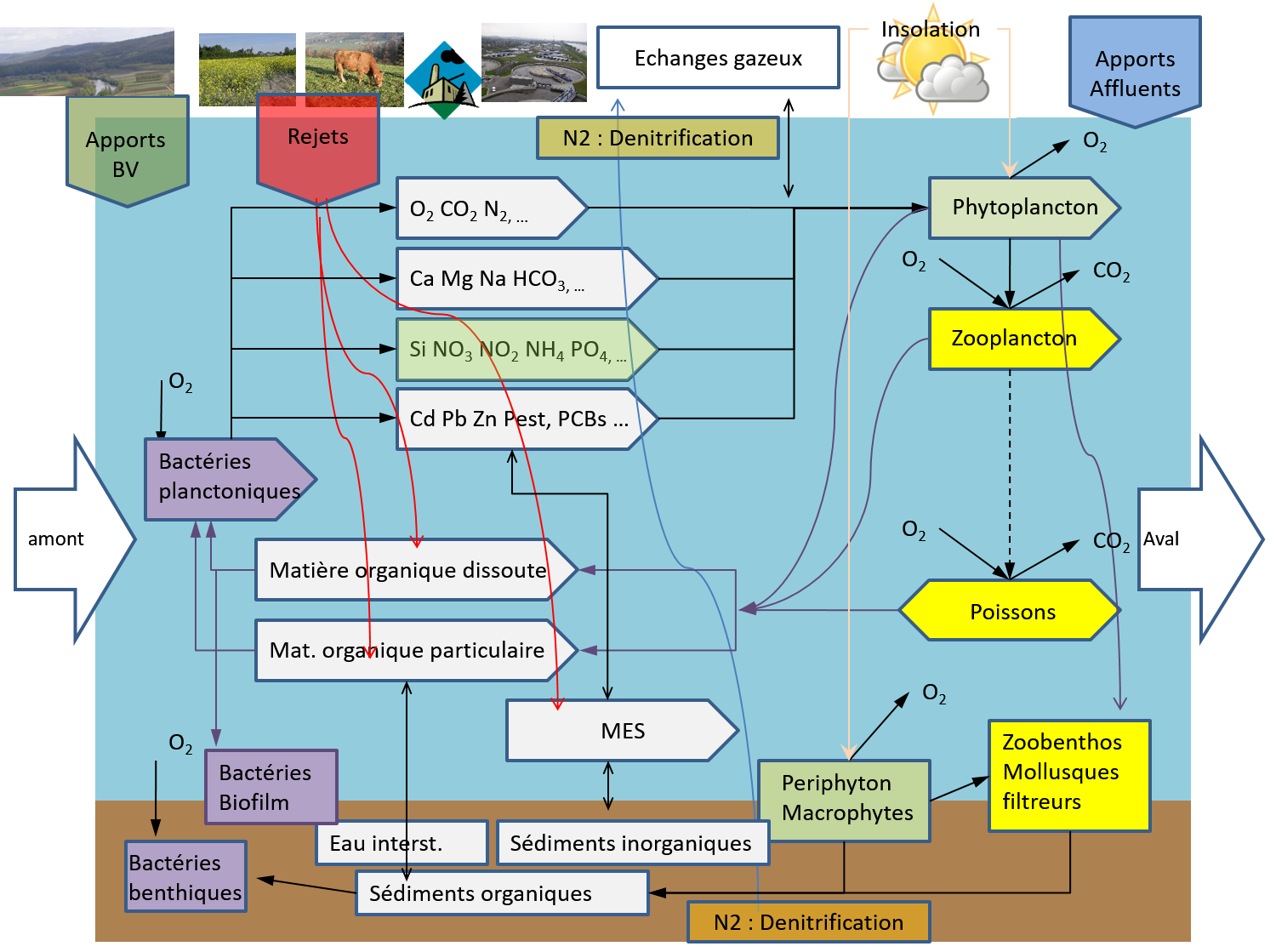

Pegase peut traiter plusieurs milliers de rivières simultanément et la superficie des bassins hydrographiques considérés peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de km2; Pegase permet également d’effectuer des simulations fines sur un sous-ensemble du bassin versant considéré (par exemple, sur une seule rivière d’un bassin versant de quelques dizaines de km2). Pegase fait partie d’une nouvelle génération de modèles, s’appuyant sur une représentation détaillée de la dynamique du système, notamment le calcul explicite de l’évolution des différentes biomasses. En outre, la structure du modèle Pegase est telle que la plupart des paramètres ont une signification physique ou biologique (par exemple taux maximal de croissance) et peuvent donc être calibrés séparément par des mesures expérimentales bien ciblées. Un des avantages est que Pegase peut donc être employé avec peu de modifications et de calibrations pour différentes situations hydrologiques et différents réseaux hydrographiques. Structuration du modèle Compte tenu des processus à représenter, Pegase est structuré comme une suite de cinq sous-modèles, dont les fonctions sont les suivantes :

Processus représentés Parmi les principaux processus et fonctionnalités intégrés dans le modèle Pegase, on peut citer :

Utilisation du modèle Pegase peut être utilisé suivant deux modes principaux :

L’utilisation du modèle a été fortement facilitée ces dernières années dans le cadre du programme « Pegase Opera » (pour « rendre le programme Pegase plus opérationnel ») réalisé avec l’aide des utilisateurs de Pegase, pour aboutir à la suite logicielle PegOpera. |

||||

|

Aquapole Quartier Polytech 1 Allée de la découverte, 11 4000 Liège BELGIQUE Plan d'accès Google Map |

A propos du site

|

Rejoignez-nous :

|

|